睡眠やいびきでお困りの方へ

女性の心身は、月経・妊娠・出産・閉経といった人生の節目ごとに、ホルモンバランスの大きな変化にさらされます。こうした変化は、睡眠にも影響を及ぼしやすいとされています。

女性の心身は、月経・妊娠・出産・閉経といった人生の節目ごとに、ホルモンバランスの大きな変化にさらされます。こうした変化は、睡眠にも影響を及ぼしやすいとされています。

例えば、月経前の強い眠気、妊娠中の眠気や不眠、出産後の赤ちゃんのお世話による慢性的な睡眠不足、更年期の不眠の訴えがあります。

それぞれのライフステージに応じた特徴を理解し、適切な対処を心がけることが大切です。

ホルモンと睡眠の関係

不眠や睡眠の質に影響を与える要因の1つに、女性ホルモンの変動があります。なかでも、女性の体内で大きな役割を果たしているのが、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類です。

エストロゲンは、月経が終わってから排卵までの期間に多く分泌されるホルモンで、心身を安定させる働きがあります。一方、プロゲステロンは、排卵後から月経が始まるまでの黄体期に分泌量が増えるホルモンで、体温の上昇や眠気に影響を与えます。

女性によくある睡眠障害

生理前の方

生理前の時期に「強い眠気に襲われる」と感じる女性は少なくありません。これは、排卵後の「黄体期」に分泌が増えるプロゲステロンの作用によるものと考えられています。一方で、逆に「眠れなくなる」と訴える方もおり、その背景には体内時計(概日リズム)の乱れが影響している可能性があります。

生理前の時期に「強い眠気に襲われる」と感じる女性は少なくありません。これは、排卵後の「黄体期」に分泌が増えるプロゲステロンの作用によるものと考えられています。一方で、逆に「眠れなくなる」と訴える方もおり、その背景には体内時計(概日リズム)の乱れが影響している可能性があります。

排卵は、LH(黄体形成ホルモン)の急激な分泌によって引き起こされ、黄体期にプロゲステロンの分泌が活発になることで、基礎体温が上昇します。エストロゲンが増え始める卵胞期と比較して、深部体温の1日のリズムにメリハリがなくなるという特徴が見られます。

この体温変化の影響で、生理前には睡眠が浅くなったり、日中に強い眠気を感じたりすることがあります。

妊娠中の方

妊娠期にはホルモンバランスや身体の変化により、睡眠の質が大きく影響を受けます。特にプロゲステロンの分泌量が増えることで眠気が強くなる一方、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が減少し、夜中に目が覚めやすくなるため、結果として日中の疲労感や眠気が増す傾向にあります。

妊娠期にはホルモンバランスや身体の変化により、睡眠の質が大きく影響を受けます。特にプロゲステロンの分泌量が増えることで眠気が強くなる一方、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が減少し、夜中に目が覚めやすくなるため、結果として日中の疲労感や眠気が増す傾向にあります。

妊娠初期(第1三半期)では、ホルモンの急激な変化に加え、夜間の頻尿、つわり、腰や乳房の違和感などが睡眠を妨げ、強い眠気を感じやすくなります。

中期(第2三半期)に入ると、身体が女性ホルモンの変化に適応し始め、一時的に睡眠が安定することもあります。

しかし妊娠後期(第3三半期)になると、体重増加やお腹の張り、不規則な子宮収縮、頻尿、脚の痙攣(こむらがえり)、背中や関節の痛みなどが重なり、再び眠りの質が低下しやすくなります。

さらにこの時期は、出産や子育てに対する不安感が高まりやすく、ストレスによって不眠や抑うつ傾向が見られるケースも少なくありません。また、閉塞性睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(足のムズムズによる不快感)などの睡眠障害を併発することもあるため、注意が必要です。

更年期の方

更年期に入ると、女性ホルモンの急激な減少によって睡眠トラブルを抱える方が増えてきます。特に不眠はよく見られる症状の1つで、その背景にはホルモンバランスの変化に伴う自律神経の不調があると考えられています。

更年期に入ると、女性ホルモンの急激な減少によって睡眠トラブルを抱える方が増えてきます。特に不眠はよく見られる症状の1つで、その背景にはホルモンバランスの変化に伴う自律神経の不調があると考えられています。

この時期、卵巣の機能が衰えることでエストロゲンやプロゲステロンの分泌が著しく減少します。なかでもエストロゲンの低下は顕著で、脳の視床下部がホルモンの分泌を促そうとしても、十分な量が産生されなくなります。

視床下部は自律神経の働きも調整しているため、ホルモンの指令系統が乱れると、自律神経のコントロールにも支障が出やすくなります。その結果として、ほてりや多汗といった「ホットフラッシュ」が夜間に何度も起こり、眠りが浅くなることがあります。加えて、動悸や不安感などの精神的な不調が重なると、さらに眠れない状態が続いてしまうことも少なくありません。

これらの症状がつらいと感じる場合は、我慢せず医師に相談し、必要に応じた治療を受けることが大切です。また、閉経後は睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まるとされており、正確な診断と対処も重要になります。

女性の睡眠時無呼吸症候群(SAS)について

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりすることで、心身に様々な悪影響を及ぼす病気です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりすることで、心身に様々な悪影響を及ぼす病気です。

一般的には男性の発症率が高いとされていますが、女性も決して例外ではありません。特に、妊娠期や更年期といったホルモンバランスが大きく変動する時期には、発症リスクが高まると指摘されています。

ただし女性の場合、「あまりいびきをかかない」「いびきがあっても受診するのが恥ずかしい」「日中の強い眠気はあるが病気だと思わなかった」など、症状の現れ方や受診への心理的ハードルが異なることも多く、診断まで至らないケースも少なくありません。しかし、睡眠時無呼吸症候群には、日常生活に支障を来すものも多くあります。以下のような症状がありましたら、お早めに当院までご相談ください。

当院は婦人科クリニックです。女性のためのクリニックですので、男性に多い病気だから相談しづらいと悩まれている方も、安心してご相談ください。

このような方はご相談ください

- 起床時の頭重感や頭痛

- 記憶力や集中力の低下

- 原因がはっきりしない慢性的な倦怠感・疲労感

- 不安感、気分の落ち込み、抑うつ気分

- 寝汗

- 夜間頻尿

- 不眠(スムーズに入眠できない、中途覚醒、これまでより早く目が覚める)

睡眠時無呼吸症候群の治療

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療は、男女で大きく異なるわけではなく、基本的なアプローチは共通しています。大切なのは、症状の重さや生活習慣に合わせて、医師と相談しながら自分に合った治療方法を選ぶことです。

以下ではよく行われる治療法をご紹介します。

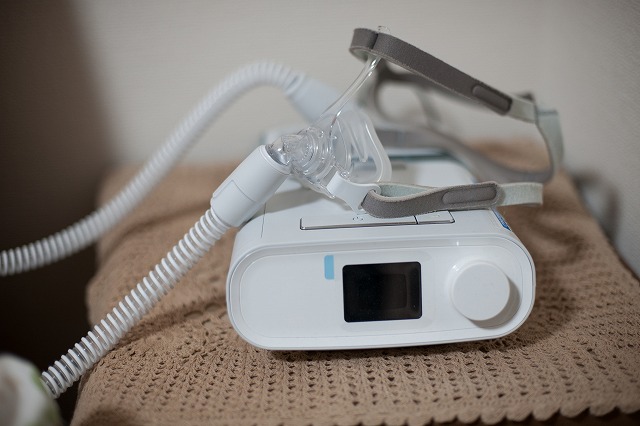

CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療で最も一般的に行われているのが、CPAP療法です。この方法では、専用の装置を使って、睡眠中に鼻や口から気道へ一定の圧力で空気を送り込みます。気道の閉塞を防ぎ、呼吸を安定させることで、無呼吸や低酸素状態を改善する効果が期待できます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療で最も一般的に行われているのが、CPAP療法です。この方法では、専用の装置を使って、睡眠中に鼻や口から気道へ一定の圧力で空気を送り込みます。気道の閉塞を防ぎ、呼吸を安定させることで、無呼吸や低酸素状態を改善する効果が期待できます。

女性にとっては、顔のサイズや骨格に合わせたマスクの選択、適切な圧力設定など、個別に調整することで、治療を快適に続けやすくなります。治療効果を最大限に高めるためにも、医師との細やかな連携が重要です。

マウスピース

マウスピースの治療では、下あごを少し前に出した状態を保つことで気道が広がり、眠っている間の無呼吸やいびきをやわらげます。比較的手軽で続けやすい方法のため、軽症から中等症の方や、機械を使う治療が合わない方にも用いられています。眠りの質を改善し、日中の快適さにもつながるやさしい治療法です。

その他(生活習慣の改善)

肥満の方は、仰向けに寝たときに気道の周囲にある脂肪が下方に押し寄せ、気道を塞ぎやすくなることで、睡眠時無呼吸のリスクが高まります。適正な体重の維持を心がけましょう。寝るときは仰向けではなく横向きにすることで、症状が軽減されることがあります。また、アルコールには筋肉を緩める作用があり、気道の周囲の筋肉も緩むことで気道が狭くなりやすくなるため、就寝前の飲酒は控えるようにしましょう。